Физиология микробов. Химический состав и ферменты бактериальной клетки

Физиология микробов - раздел микробиологии, изучающий химический состав микробных клеток, механизмы поступления питательных веществ внутрь клетки, энергетический и конструктивный метаболизм, системы секреции веществ из бактериальной клетки, рост и размножение бактерий.

Химический состав бактерий

Состав бактериальной клетки:

Вода (на неё приходится до 70% объёма клетки) присутствует в:

- В свободном состоянии

- В связанном состоянии – входит в состав компонентов клетки

Сухое вещество – 30%:

- 52% - белки

- 17% - углеводы

- 9% - липиды

- РНК – 16%

- ДНК – 3%

- Минеральные вещества – 3%

Белки

- Протеины – простые белки, состоят из аминокислот

- Протеиды – сложные белки, помимо аминокислот содержат небелковую простетическую группу. Простетическая группа может быть представлена жироподобными веществами — липоидами (липопротеиды), нуклеиновыми кислотами (нуклеопротеиды).

Функции белков:

- Структурная (определяют структуру клетки)

- Каталитическая (часть белков являются ферментами)

- Двигательная (белок флагеллин – белок жгутиков)

- Транспортная (белки - переносчики)

- Защитная (белки, входящие в состав клеточной стенки)

- Резервная (белки, находящиеся в составе запасных веществ).

Углеводы

- Многоатомные спирты (сорбит, маннит, дульцит)

- Моносахариды (глюкоза, глюкуроновая кислота)

- Полисахариды (гликоген, декстрин, целлюлоза).

Функция – энергетическая.

Липиды

- Липиды - истинные жиры, липоиды - жироподобные вещества

- Состоят из свободных жирных кислот, нейтральных жиров, восков, фосфолипидов

- Высокое содержание липидов обусловливает устойчивость некоторых бактерий (например, микобактерий туберкулеза) к спиртам, щелочам, кислотам.

Минеральные вещества

- Макроэлементы - сера, фосфор, калий, кальций, магний, железо, кремний, хлор

- Микроэлементы – марганец, молибден, кобальт, цинк, медь, никель, ванадий, бор.

Фосфор входит в состав нуклеиновых кислот, липидов, фосфолипидов. Сера содержится в составе некоторых аминокислот (цистина, цистеина). Магний обеспечивает активность ряда ферментов, например, протеазы. Железо является необходимым элементом для осуществления процессов дыхания и энергетического обмена. Химические элементы образуют в микробных клетках различные органические вещества: белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды, витамины и др.

Химические вещества в составе бактериальной клетки (по отношению к сухому веществу):

- Азот – 8 - 15%

- Углерод – 45 - 55%

- Кислород – 25 - 30%

- Водород – 6 – 8%

- Минеральные вещества – 2 - 15%

Ферменты бактериальной клетки

Все реакции превращения веществ внутри бактериальной клетки протекают с участием ферментов (энзимов). Они представляют собой простые или сложные белки.

Экзоферменты выделяются микробами во внешнюю среду. Участвуют в питании бактерий – расщепляют питательные вещества до усваиваемой формы.

Эндоферменты – участвуют в разложении питательных веществ внутри клетки и превращении их в составные части клетки.

- Конститутивные ферменты – синтезируются бактериальной клеткой постоянно (ферменты гликолиза – ферменты окисления глюкозы (гексокиназа, глюкозоизомераза, альдолаза и др.)).

- Индуцибельные ферменты – синтезируются только при контакте с определенным субстратом (бета-галактозидаза (катализирует расщепление лактозы на глюкозу и галактозу) и бета-лактамаза (расщепляет бета-лактамные антибиотики)).

По типу катализируемых реакций ферменты подразделяются на 6 классов (классификация Международного союза биохимии и молекулярной биологии):

- Оксидоредуктазы – катализируют перенос электронов (окислительно-восстановительные реакции)

- Трансферазы – катализируют перенос химических групп с одной молекулы субстрата на другую (ацетилтрансфераза, фосфотрансфераза, аминотрансфераза, метилтрансфераза)

- Гидролазы – катализируют гидролиз химических связей

- Лиазы – катализируют разрыв химических связей без гидролиз с образованием двойной связи в одном из продуктов, а также обратные реакции

- Изомеразы – катализирующие структурные или геометрические изменения в молекуле субстрата с образованием изомерных форм

- Лигазы – ферменты, объединяющие две молекулы с использованием энергии АТФ (кокарбоксилаза).

Оксидоредуктазы

Катализируют окислительно-восстановительные реакции. Основная функция - обеспечение организма энергией в доступной для использования форме.

При идентификации бактерий наиболее часто используют выявление каталазы и цитохромоксидазы.

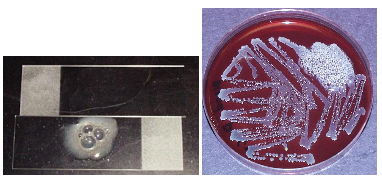

Выявление каталазы:

- Катализирует реакцию разложения пероксида водорода на воду и молекулярный кислород

- Микробную суспензию (либо культуру бактерий на поверхности плотной питательной среды) смешивают на стекле с 1% раствором перекиси водорода, о наличии каталазы будет свидетельствовать образование пузырьков кислорода.

Выявление цитохромоксидазы:

- Окисляют молекулы цитохрома С, восстанавливая кислород.

- Обнаруживают смачиванием бумажки специальным реактивом (1% спиртовый раствор α-нафтола; 1% водный раствор N-диметил-β- фенилендиамина дигидрохлорида). Нанесение на бумажку капли суточной культуры бактерий приводит к появлению синего окрашивания.

Гидролазы

- Катализируют реакции расщепления и синтеза белков, жиров и углеводов с участием воды.

- Протеазы (пептидогидролазы) – расщепляют белки

- Гликозидазы (гидролазы гликозидов) – расщепляют гликозиды (β- фруктофуранозидаза, α-глюкозидаза, β-галактозидаза)

- Эстеразы – расщепляют сложные эфиров (липаза, фосфатаза).

При идентификации бактерий в первую очередь изучают ферменты, расщепляющие углеводы и белки:

- Сахаролитическая активность – способность расщеплять углеводы.

- Протеолитическая активность – способность расщеплять белки.

- Выявляются по конечным продуктам расщепления субстратов после посева изучаемой культуры на специальные питательные среды.

- При ферментации сахаров выявляют образование кислоты (молочной, уксусной, муравьиной) или кислоты и газа (углекислого газа, водорода).

- При ферментации белков – образование щелочей, сероводорода, индола, аммиака.

Определение сахаролитической активности

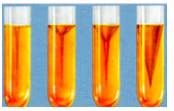

Используют жидкие или полужидкие среды Гисса.

Жидкие среды Гисса – пептонная вода + углевод (лактоза / глюкоза / мальтоза / сахароза и т.д.) + индикатор Андреде (кислый фуксин, обесцвеченный щелочью) + поплавок для улавливания образующихся газов, заполненный средой соломенно-желтого цвета.

- При расщеплении углевода до кислоты - изменение цвета среды на красный, а при образовании газа он скапливается в поплавке.

- Если углевод не расщепляется, цвет среды не изменяется.

Полужидкие среды Гисса – 0,2-0,5% МПА + 1% одного из углеводов + индикатор ВР (вводно-голубая краска и розоловая кислота).

- Исходный цвет среды – розово-серый.

- При расщеплении углевода цвет среды становится голубым, а при образовании газа отмечаются разрывы среды или пузырьки газа в толще сред.

Определение протеолитической активности

- Специальные питательные среды: мясо-пептонный желатин - МПЖ, молочный агар, мясо-пептонный бульон – МПБ.

- Результат оценивают по разжижению желатина, разложению казеина молока вокруг колоний или по конечным продуктам распада белков.

Характер разжижения, вызываемый разными микроорганизмами, различен: золотистый стафилококк разжижает желатин в виде воронки, холерный вибрион – в виде гвоздя.

Для обнаружения конечных продуктов распада белков (индол, сероводород, аммиак) используют индикаторные бумажки, которые помещают внутрь пробирки между стенкой пробирки и ватно-марлевой пробкой.

Для обнаружения конечных продуктов распада белков (индол, сероводород, аммиак) используют индикаторные бумажки, которые помещают внутрь пробирки между стенкой пробирки и ватно-марлевой пробкой.

- Индикатор на индол (продукт разложения триптофана) – щавелевая кислота. Пропитанная щавелевой кислотой бумажка при наличии индола меняет белый цвет на розовый.

- Индикатор на сероводород (продукт разложения серосодержащих аминокислот – цистина, цистеина, метионина) – ацетат свинца. При наличии сероводорода белая бумажка приобретает черный цвет за счет образования сульфита свинца.

Ферменты агрессии

У патогенных бактерий часть экзоферментов называется ферментами агрессии. Эти экзоферменты способствуют проникновению и распространению бактерий в тканях макроорганизма, а также ослабляют его защитные силы. К ферментам агрессии относятся гиалуронидаза, коллагеназа, лецитиназа, ДНКаза, лейкоцидин, плазмокоагулаза, фибринолизин, нейраминидаза, протеаза и др. Ферменты агрессии наряду с экзотоксинами и некоторыми структурными компонентами микробной клетки (капсула, белки клеточной стенки) составляют факторы патогенности бактерий

В лабораторных условиях определяют такие факторы патогенности бактерий как гемолизин, лецитиназу, ДНКазу, плазмокоагулазу и фибринолизин.

Гемолизин вызывает гемолиз эритроцитов. Присутствие гемолизина можно установить на кровяном агаре по образованию зоны просветления (зоны гемолиза) вокруг колоний.

Лецитиназа расщепляет лецитины на фосфохолины и нерастворимые в воде диглицериды. На желточном агаре действие этого фермента проявляется в виде радужного венчика (зоны опалесценции) вокруг колоний

ДНКаза катализирует гидролитическое расщепление полинуклеотидной цепи ДНК с образованием отдельных нуклеотидов и олигонуклеотидов. Для выявления ДНК-азы используют агар, содержащий водный раствор ДНК и раствор кальция хлорида. После выращивания культуры на чашку наносят раствор соляной кислоты. Положительная реакция проявляется прозрачной зоной деполимеризованной ДНК вокруг колоний на мутном фоне, образованном в результате взаимодействия ДНК с соляной кислотой.

Плазмокоагулаза вызывает коагуляцию плазмы крови (образование сгустка). Фибринолизин лизирует фибриновые сгустки. Присутствие плазмокоагулазы и фибринолизина определяется с помощью одного теста: в пробирку с плазмой вносят исследуемую культуру. При наличии плазмокоагулазы через 3-4 часа при комнатной температуре образуется сгусток. При дальнейшем культивировании при температуре 36 грудусов в случае синтеза фибринолизина сгусток разжижается.

А если хотите узнать больше о факторах патогенности возбудителей кишечных инфекций, переходите к нашему курсу по микробиологии.

Читацте также о том, как осуществляется питание и дыхание бактерий.

Похожие статьи