Методы исследований в микробиологии. Культуральный метод

Цель культуральных (бактериологических) исследований – выделить из биоматериала от пациента интересующий микроорганизм, получить бактериальные колонии и определить некоторые свойства (ферментативная активность, чувствительность к антибактериальным препаратам и т.п.)

Питательные среды и их классификация

Питательная среда - жидкий, полужидкий или плотный субстрат, используемый для выращивания микроорганизмов.

Типы питательных сред:

- Обогащённые – содержат питательные вещества, обеспечивающие рост многих микроорганизмов (в том числе некоторых труднокультивируемых)

- Селективные – обеспечивают рост определенных микроорганизмов, подавляя рост других

- Дифференциально-диагностические – позволяют выявлять определенные биохимические или другие фенотипические свойства микроорганизмов (используются в целях дифференцировки микробов)

- Среды общего назначения – используются для выявления широкого спектра возбудителей (мясо-пептонный агар (МПА), мясо-петонный бульон (МПБ))

По консистенции питательные среды делят на:

- Жидкие

- Плотные (1,5 - 3% агара)

- Полужидкие (0,3 - 0,7 % агара)

Агар - полисахарид сложного состава из морских водорослей.

По происхождению:

- Естественные

- Полусинтетические

- Синтетические

По назначению:

- Универсальные (простые), используемые для большинства микроорганизмов (мясо-пептонный бульон - МПБ, мясо-пептонный агар - МПА)

- Специальные - среды для микроорганизмов, не растущих на универсальных средах (среда Левенштейна-Йенсена для возбудителя туберкулеза)

Методика культурального исследования

1 этап: посев исследуемого материала на плотные и жидкие питательные среды с целью получения изолированных колоний.

Посевы помещают в термостат при t = 37 С.

Колония — это популяция микробных клеток одного вида, сформировавшаяся в результате деления одной микробной клетки в условиях культивирования на плотной питательной среде.

Методы получения изолированных колоний:

- Метод Дригальского: на поверхность застывшей среды в первую чашку вносят каплю исследуемого материала, содержащего микроорганизмы. Затем с помощью шпателя каплю растирают по всей поверхности среды. Этим же шпателем проводят по поверхности среды во второй и третьей чашках, в результате чего микробные клетки разделяются. После инкубации в первой чашке наблюдается рост в виде сплошного налёта. В следующих чашках количество становится меньше, и встречаются отдельно расположенные колонии.

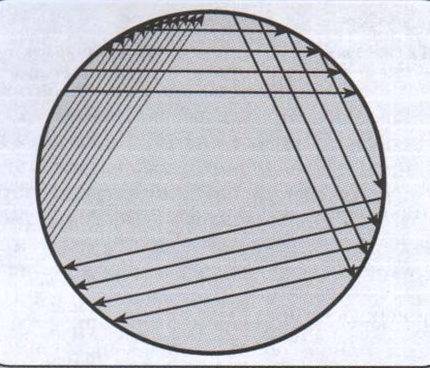

- Метод Голда (метод секторных посевов): материал помещают в сектор А чашки Петри, где осторожно распределяют, сделав несколько движений петлей по поверхности агара. Петлю стерилизуют обжиганием и проводят ею 4 раза по поверхности агара через сектор А в сектор 1. Петлю вновь обжигают и проводят 4 полосы через 1-й сектор во 2-й, затем аналогичным образом стерильной петлей из 2-го сектора в 3-й чашки Петри.

2 этап: изучают характер роста микроорганизмов на жидких и плотных питательных средах, из изученных колоний готовят мазок (окрашивают по Граму, микроскопируют).

Материал изолированных колоний пересевают на плотные питательные среды с целью получения чистой культуры микроорганизмов.

Посевы помещают в термостат при t = 37 0С.

Чистая культура - масса микроорганизмов, принадлежащих одному виду. Чистую культуру получают путём пересева на стерильную питательную среду клеток, взятых из изолированных колонии бактерий.

3 этап: определяют чистоту выделенной культуры микроорганизмов (из полученных посевов делают мазок, окрашивают по Граму, микроскопируют).

С выделенной чистой культурой определяют:

- Биохимическую активность

- Антигенную структуру

- Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам.

- Определение биохимической активности (наличия у микроорганизма специфических ферментов) – «пестрый ряд»: берётся набор питательных сред, в каждой среде – определенный питательный субстрат. На каждую среду высеивают чистую культуру микроба, после чего наблюдают продукты утилизации субстрата, по наличию которых можно сделать вывод о присутствии у бактерии определенного фермента.

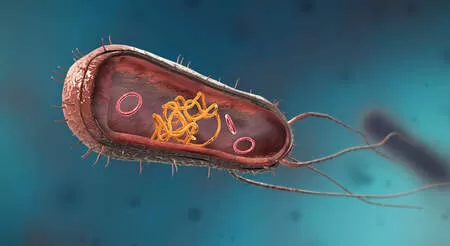

- Идентификация антигенной структуры (серотипирование). У каждого микроорганизма на поверхности клетки есть антигены, например: Н – жгутиковый антиген, К – капсульный, О – липополисахаридный.

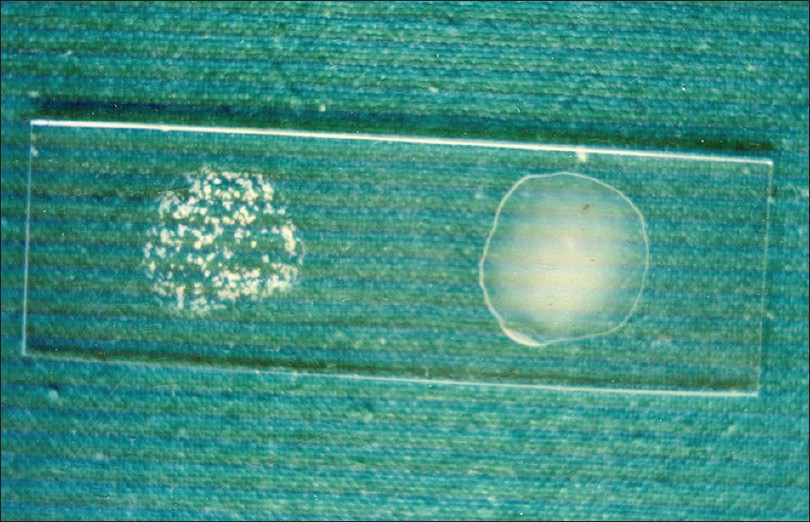

Чистая культура смешивается с сывороткой, содержащей известные антитела к искомым антигенам. Если данные антигены присутствуют на поверхности микробной клетки, то комплексы антиген-антитело будут выпадать в холопьеобразный осадок (агглютинировать)

Положительная реакция – образование хлопьевидного осадка.

Также в серологически реакциях можно идентифицировать наличие токсинов у микроорганизма – проводится реакция преципитации на токсинообразование: бактериальные культуры наносятся на питательную среду в чашке Петри. В центе чашки выбита лунка с антителами к токсину (антитела – в составе сыворотки). Так как антитела – водорастворимые соединения, они будут диффундировать через среду к антигенам токсина с последующим выпадением в осадок (осадок – это комплексы антиген-антитело). Таким образом, можно судить, токсигенный штамм это либо же нет.

Пример: определение токсигенности дифтерийной палочки – реакция преципитации по Оухтерлони.

Преимущества и недостатки культуральных методов:

Преимущества:

- Единственный способ определить концентрацию живых микроорганизмов в образце

- Наиболее надежный метод для определения чувствительности патогена к антибактериальным препаратам

- Средняя – высокая чувствительность

- Высокая специфичность

Недостатки:

- Не подходит для некультивируемых организмов

- Длительное время исследования (от 2 дней до 2 месяцев в зависимости от патогена)

- Высокие требования к транспортировке образцов (возбудитель не должен погибнуть при транспортировке, иначе роста не будет).

А если хотите ещё больше знать о питаельных средах, переходите к нашему курсу по общей микробиологии.

Читайте также о микроскопическом методе исследования.