Этапы аэробного окисления и суммарное уравнение аэробного распада глюкозы

Аэробное окисление глюкозы: как клетка извлекает максимум энергии

Глюкоза — главный источник энергии для большинства клеток нашего тела. Но как именно эта энергия образуется? Когда кислорода достаточно, клетка запускает мощный и эффективный процесс — аэробное окисление. Это не одна реакция, а целый конвейер реакций, состоящий из трёх основных этапов, которые ведут к полному распаду глюкозы до углекислого газа и воды. И именно эта тема есть в перечне экзаменационных вопросов у Вашего преподавателяпо биохимии =)

Давайте разберём этот путь по порядку

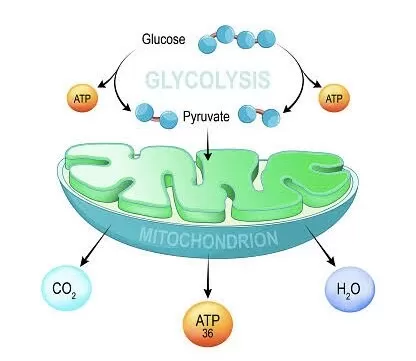

Этап 1: Гликолиз (от греч. «glykys» — сладкий, «lysis» — расщепление)

- Локализация: цитоплазма клетки.

- Суть процесса: это универсальный путь, с которого начинается распад глюкозы. Одна молекула глюкозы (C₆) расщепляется на две молекулы пирувата (пировиноградной кислоты, C₃).

Что происходит?

- Фаза затраты энергии: клетка «активирует» глюкозу и образуется неустойчивое соединение.

- Фаза генерации энергии: образовавшееся неустойчивое соединение распадается на две трёхуглеродные молекулы. В ходе их окисления образуется:

- 2 молекулы АТФ (прямой синтез, субстратное фосфорилирование).

- 2 молекулы NADH — восстановленный переносчик электронов.

Итог этапа:

- Чистый выход энергии: 2 АТФ и 2 NADH.

- Конечный продукт: 2 молекулы пирувата.

Важно! Гликолиз не требует кислорода. Он является общим и для аэробного, и для анаэробного распада.

Этап 2: Окислительное декарбоксилирование пирувата

- Локализация: митохондрии (переход из цитоплазмы внутрь митохондрии).

- Суть процесса: это короткий, но критически важный мостик между гликолизом и циклом Кребса. Под действием мультиферментного комплекса пируватдегидрогеназы пируват готовится к вступлению в цикл.

Что происходит?

Каждая молекула пирувата (C₃):

- Декарбоксилируется - теряет один атом углерода в виде CO₂.

- Окисляется - у неё забирают электроны.

- Соединяется с коферментом А (CoA), образуя ацетил-CoA (C₂) — главную «топливную метку» клетки.

Итог этапа (для 2 молекул пирувата):

- Выход: 2 молекулы ацетил-CoA, 2 молекулы CO₂, 2 молекулы NADH.

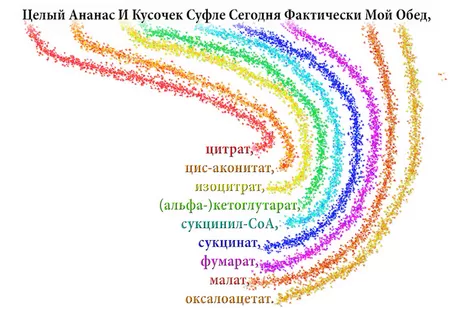

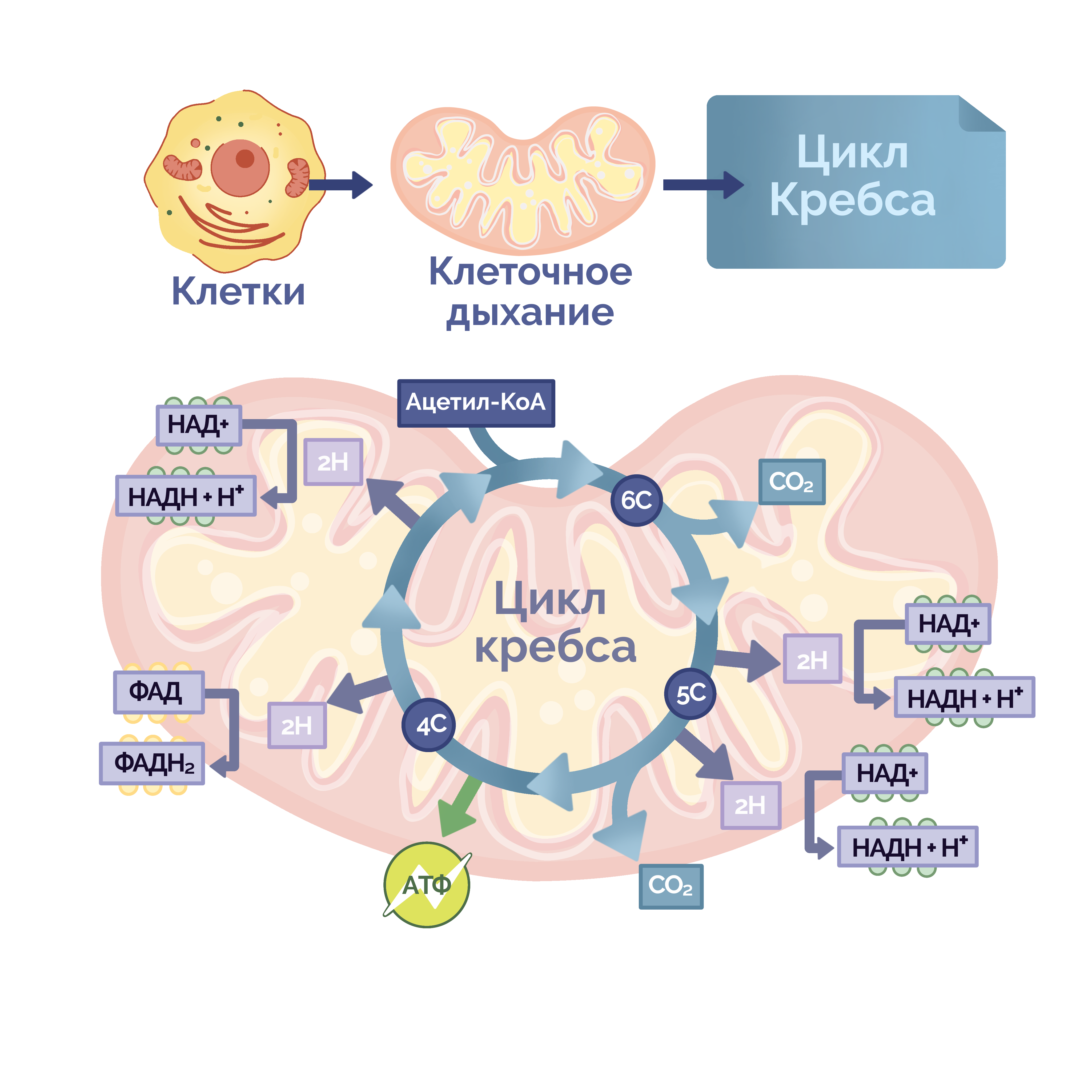

Этап 3: Цикл Кребса (Цитратный цикл, Цикл трикарбоновых кислот)

- Локализация: матрикс митохондрий.

- Суть процесса: это циклический «метаболический котёл», где молекула ацетил-CoA окончательно окисляется.

Что происходит?

Ацетил-CoA (C₂) вступает в цикл, соединяясь с щавелевоуксусной кислотой (C₄). Далее следует серия из 8 реакций, в ходе которых:

- Два атома углерода ацетила последовательно удаляются в виде 2 молекул CO₂.

- Энергия окисления запасается в виде переносчиков: 3 молекулы NADH, 1 молекула FADH₂, 1 молекула GTP (которая легко превращается в АТФ)

Итог этапа (для 2 молекул ацетил-CoA):

- Так как из одной глюкозы получилось 2 ацетил-CoA, цикл проходит дважды.

- Выход: 4 CO₂, 6 NADH, 2 FADH₂, 2 ATP (GTP).

Ключевой момент! Прямой синтез АТФ в цикле Кребса невелик. Его главная задача — производство большого количества NADH и FADH₂.

Дополнительный, но главный энергетический этап - это дыхательная цепь и окислительное фосфорилирование.

- Локализация: внутренняя мембрана митохондрий.

- Суть процесса: это финальная стадия, где накопленная в NADH и FADH₂ энергия преобразуется в основную порцию АТФ. Переносчики отдают свои электроны в цепь переноса электронов. Электроны, перескакивая по белковым комплексам, теряют энергию, которая используется для накачки протонов (H⁺) из матрикса в межмембранное пространство.

Что происходит?

Создается мощный протонный градиент. Протоны стремятся обратно в матрикс и делают это через специальный фермент — АТФ-синтазу. Энергия их потока используется для синтеза АТФ из AДФ и фосфата. Этот процесс и называется окислительное фосфорилирование.

Энергетический выход:

- 1 NADH → ~2.5 ATP

- 1 FADH₂ → ~1.5 ATP

Суммарное уравнение аэробного распада глюкозы

Теперь мы можем подвести итог и записать общее уравнение. Оно отражает не просто химическую реакцию, а грандиозный энергетический результат всего пути.

C₆H₁₂O₆ + 6O₂ + ~30-32 АДФ + ~30-32 Фн → 6CO₂ + 6H₂O + ~30-32 АТФ

Разберём итоговый энергетический баланс для одной молекулы глюкозы:

1. Гликолиз:

- АТФ: 2 (прямой синтез)

- NADH: 2 (в цитозоле). Эти 2 NADH, попадая в митохондрии через челночные механизмы, дают либо ~2.5 ATP каждый (малат-аспартатный челнок), либо ~1.5 ATP (глицерофосфатный челнок). Возьмём малат-аспартатный челнок: 2 NADH → ~5 ATP.

2. Окислительное декарбоксилирование (2 пирувата):

- NADH: +2 → 2 х 2.5 = ~5 ATP

3. Цикл Кребса (2 оборота):

- АТФ (GTP): 2

- NADH: 6 → 6 х 2.5 = ~15 ATP

- FADH₂: 2 → 2 х 1.5 = ~3 ATP

Складываем все АТФ:

2 (гликолиз) + 5 (NADH гликолиза) + 5 (окислительное декарбоксилирование) + 2 (Цикл Кребса) + 15 (NADH Цикла Кребса) + 3 (FADH₂ Цикла Кребса) = ~32 молекулы АТФ

Почему "~30-32 АТФ"? Энергетический выход может немного варьироваться в зависимости от эффективности переноса восстановительных эквивалентов из цитоплазмы и точного значения «стоимости» одного NADH в АТФ.

Заключение

Аэробное окисление — это высокоэффективный процесс, позволяющий клетке извлечь около 34% энергии, запасённой в химических связях глюкозы. Сравните: при анаэробном гликолизе (без кислорода) выход составляет лишь 2 молекулы АТФ. Именно благодаря этому многоступенчатому пути наша клетка получает достаточно энергии для поддержания жизни, роста и выполнения специализированных функций.

А если хотите ещё больше узнвть об энергетическом обмене в клетке, переходите к нашему курсу по биохимии.

Читайте также о лактазной недостаточности.