Овариально-менструальный цикл

Овариально-менструальный цикл - это регулируемый процесс, осуществляемый координированным выбросом гормонов гипоталамуса, гипофиза и яичников. Эти гормоны контролируются петлями положительной и отрицательной обратных связей.

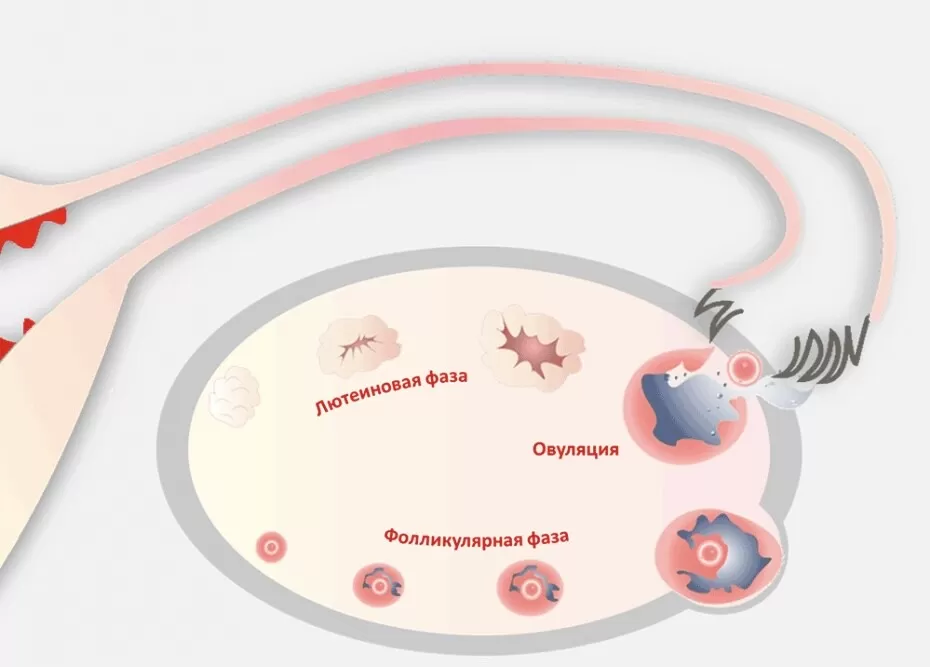

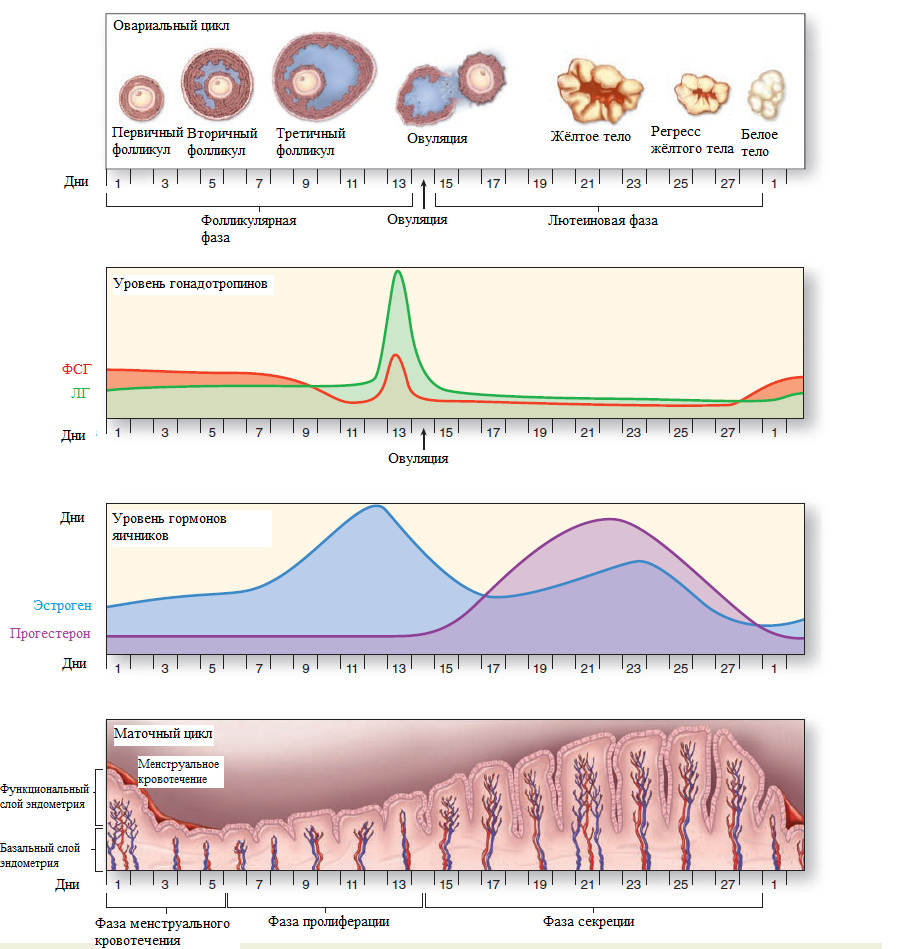

Овариальный цикл представляет собой циклические изменения в яичниках (морфологические и гормональные).

Менструальный (маточный) цикл происходит на уровне эндометрия матки и зависит от гормонов, вырабатываемых в яичниках.

С момента полового созревания и до менопаузы гонадотропины гипофиза производят циклические изменения уровня гормонов яичников, что приводит к циклическим изменениям эндометрия в течение менструального цикла. Поскольку менструальные циклы являются следствием изменений в фолликулах яичников, связанных с производством яйцеклеток, женщина фертильна только в те годы, когда у нее есть менструальные циклы.

В женской репродуктивной системе эстрогены и прогестерон контролируют рост и дифференцировку клеток эпителия и связанной с ним соединительной ткани. Ещё до рождения эти клетки находятся под влиянием циркулирующих материнских эстрогенов и прогестерона, которые попадают к плоду через плаценту. После менопаузы снижение синтеза этих гормонов приводит к общей инволюции тканей женской половой системы.

Менструальный цикл меняется с возрастом

- Первые несколько лет после менархе (самая первая в жизни девочки менструация) менструальные циклы нерегулярные (из-за незрелости гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси)

- В интервале 20-40 лет продолжительность цикла относительно постоянна

- В пременопаузе циклы снова становятся нерегулярными, редкими

Менопауза – это окончательное прекращение менструальных циклов (у большинства женщин наступает в промежутке 45-55 лет)

В норме менструальный цикл длится 24-38 дней (у 15% женщин цикл длится 28 дней):

- Фаза десквамации (менструального кровотечения) начинается первым днём кровотечения и длится 3-8 дней, средняя кровопотеря составляет 35-50 мл (допустимо до 80 мл); менструальные выделения состоят из слущенного эндометрия, смешанного с кровью из разорвавшихся микрососудов

- Фаза пролиферации в среднем длится 8-10 дней

- Секреторная фаза начинается в момент овуляции и длится около 14 дней

Фаза пролиферации

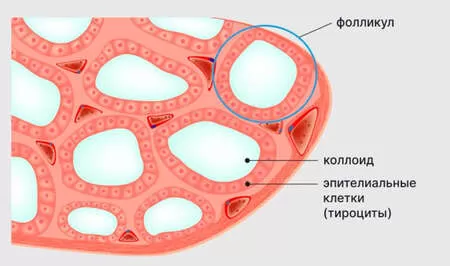

После фазы десквамации слизистая оболочка матки относительно тонкая (~ 0,5 мм). Начало пролиферативной фазы, называемой также фолликулярной или эстрогенной, совпадает с быстрым ростом небольшой группы первичных фолликулов яичников, превращающихся во вторичные фолликулы. С развитием внутренней теки эти фолликулы активно выделяют эстроген, концентрация которого увеличивается в крови.

Эстрогены действуют на эндометрий, вызывая регенерацию функционального слоя, утраченного во время менструации. Клетки эпителия в базальных отделах желез пролиферируют, мигрируют и формируют новый эпителиальный покров на поверхности, обнажившейся во время менструации. В пролиферативной фазе эндометрий представляет собой однослойный столбчатый эпителий, а маточные железы - относительно прямые трубочки с узкими, почти пустыми просветами. Среди эпителиальных клеток и фибробластов можно обнаружить фигуры митоза (клетки эндометрия отвечают делением на воздействие эстрогенов). По мере восстановления и роста функционального слоя спиральные артерии удлиняются, а у поверхности функционального слоя формируется обширная микрососудистая сеть. В конце пролиферативной фазы толщина эндометрия составляет 2-3 мм (допустимо до 5 мм).

Секреторная фаза

После овуляции в яичнике начинается фаза секреции в матке, обусловленная секрецией прогестерона жёлтым телом яичника. Прогестерон воздействует на эпителий маточных желез, которые в течение фазы пролиферации начинают выделять и накапливать гликоген, расширяя просветы желез и вызывая их спирализацию (железы становятся извитыми). Поверхностная микрососудистая сеть теперь включает тонкостенные, заполненные кровью лакуны. Эндометрий достигает максимальной толщины (5 мм) во время секреторной фазы в результате накопления секрета. В строме возникает отёк.

Если оплодотворение произошло на следующий день после овуляции, то зигота переносится в матку примерно через 5 дней и прикрепляется к эпителию матки, когда толщина эндометрия и его секреторная активность оптимальны для имплантации и питания зиготы. Основным источником питательных веществ для зиготы до и во время имплантации являются продукты маточной секреции. Кроме стимулирования секреции эндометрия, прогестерон подавляет сильные сокращения миометрия, которые могут помешать имплантации зиготы. Толщина эндометрия в конце фазы секреции достигает 8 мм. Это происходит за счет накопления гликогена клетками и отёка стромы

Менструальная фаза

Если оплодотворение вторичного ооцита и имплантация зиготы не происходят, то через 8-10 дней после овуляции жёлтое тело регрессирует и уровень циркулирующих прогестерона и эстрогенов начинает снижаться, вызывая начало менструации. Происходит снижение уровня прогестерона, сокращение гладкомышечных клеток спиральных артерий функционального слоя эндометрия, синтез простагландинов (PGE2, PGF2α) в эндометрии, которые вызывают сокращение ГМК спиральных артерий; вазоконстрикция в функциональном слое эндометрия сокращает нормальный кровоток и приводит к местной гипоксии. Клетки, подвергшиеся гипоксическому повреждению, выделяют цитокины, которые увеличивают проницаемость сосудов и миграцию лейкоцитов. Лейкоциты выделяют коллагеназу и некоторые другие матриксные металлопротеиназы, которые разрушают базальную мембрану эпителия и другие компоненты внеклеточного матрикса стромы.

Базальный слой эндометрия, не зависящий от чувствительных к прогестерону спиральных артерий, не подвергается изменениям. Однако большая часть функционального слоя, включая поверхностный эпителий, большую часть каждой железы, строму и заполненные кровью лакуны, отделяется от эндометрия и отторгается во время менструации. Констрикция артерий ограничивает потерю крови во время менструации, но некоторое количество крови всё же выходит из открытых концов венул. Количество эндометрия и крови, теряемой во время менструации, варьируется у разных женщин и у одной и той же женщины в разное время.

В конце менструальной фазы эндометрий обычно уменьшается до тонкого слоя и готов к началу нового цикла, поскольку его клетки начинают делиться (эпителий дна желёз и мезенхимальные стволовые клетки), чтобы восстановить слизистую оболочку.

В курсе по женской половой системе подробно на примерах микропрепаратов рассматривается эндометрий в разные фазы маточного цикла.

Читацте также о жёлтом теле яичника и его видах